松本記念財団

〜感染症に負けない人と街〜

江戸時代の人々に学ぶ「知恵と雅」が開催されました。

開催:10月28日(水)

主催:松本財団

共催:港区

場所: 港区立伝統文化交流館

江戸時代の感染症対策には、当時の知恵と工夫が詰まっていました。キーワードは扇子。江戸時代の感染症対策の話に耳を傾け、扇子を活かした赤坂をどりの雅の世界に触れるイベント。30名の方が参加されました。

当日の様子

ご挨拶

(一財)松本記念財団の重点テーマのひとつでもある感染症は、発生する前の「予防」が重要ですから、医療の専門家の努力だけではなく、私たち一人一人が日常生活から取り組める予防が重要と考えています。そのため、(一財)松本記念財団はヘルスケア分野にとどまらず経済交流、人的交流、文化芸術交流を通じた広い分野で取り組める予防の普及啓発にも取り組んでいます。

そのようなご縁もあり、このたび港区が所有されている歴史ある建物を会場に、日本の伝統文化である「扇子」を活用した感染予防に港区の皆様と取り組ませていただくことになりました。今、社会は新型コロナウイルス感染症による不安や混乱の中にありますが、私たち一人一人がその影響を最小限にしていけるよう、前向きな取り組みをしていけたらと願っています。

(一財)松本財団 代表理事

松本 謙一

第一部 感染対策ヒストリア 江戸時代の感染症

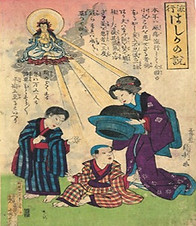

江戸時代には、コレラ、天然痘など疫病といわれた感染症の流行がありました。医学の発達していない時代に、人々が根拠のない民間信仰や迷信などにすがり、不安を解消し何とか感染症から逃れようとする様子がよくわかります。

当時の絵を見ると、知恵と工夫が凝らされ、くすっと笑えるものもあります。その中で扇子を用いることは、飛沫感染予防にも有効です。伝統の中に息づく日本人ならではのものです。

感染症対策については港区のホームページでもご説明していますので、ぜひご覧ください。

港区感染症専門アドバイザー

堀 成美 氏

第二部 「文化を楽しむ」 赤坂芸者衆による踊り

長唄 君が代松竹梅

小唄 山中しぐれ

長唄 藤娘

清元 申酉

端唄 さわぎ

立方 育子 真希 真由 こいく

地方 小巻 ゆり佳

囃子 千こ

第三部 茶話会 「扇子で予防」の紹介

第3部は「扇子で予防」と題して、堀氏やセミナー参加者、そして赤坂芸者衆も交えての茶話会です。扇子使いのプロフェッショナルの芸者衆から口元に扇子をあてて優雅な仕草で飛沫を予防する活用方法を学びました。お茶菓子は、江戸時代から続いている赤坂にある老舗和菓子屋の『感謝の喜もち(気持ち)』という名前の和菓子をご用意しました。

新型コロナ感染は、飛沫予防が重要だと言われています。会食時の飛沫を防止する方法の一つとして「扇子」の活用があります。 (扇子の効果はQRコードから確認できます)

今回の催しでは、千葉の市会議員の岩井清郎氏が開発した飛沫感染予防グッズ「飛ばしま扇子」が紹介され、参加者に配布されました。これは、1枚の紙をジャバラに折って扇子にみたてたもので、抗菌加工が施してあります。手元に置いてすぐに口元を隠せば、飛沫を飛ぶのを防ぐことができます。飲食店などで活用の取り組みが始まっています。

言語/ Language